Interview de Didier Tronchet, à propos de “L'Année fantôme”

« Un peu écriveur, un peu dessineur, un peu filmeur, et un peu acteur… Bienvenue chez l'auteur (un peu) », telle est la présentation de Didier Tronchet sur son site internet. Véritable touche à tout, Didier Tronchet a été journaliste, avant d'endosser une carrière dans le dessin. Son dernier ouvrage, L'Année fantôme, nous embarque dans une enquête intime riche en émotions.

Comment avez-vous eu l'idée du scénario de L'Année fantôme ?

De plusieurs sources. La première question que je me suis posée, c'est qu'est ce qui fait qu'on devient humoriste ? C'est quoi la racine du mal ? Parce qu'en fait, quelqu'un d'équilibré n'a pas besoin de faire rire tout le temps. Il doit y avoir un truc caché là-dedans, m'a-t-il semblé. Je prenais aussi mon cas personnel. Pourquoi toujours vouloir, dans les livres que je fais, comme dans la vie, être la source de moments d'humour et de blagues ? Ça me paraissait une attitude étrange a priori. J'ai un peu creusé tout ça et ça a donné un petit peu des pistes pour le livre lui-même. Et puis, il y avait depuis longtemps la situation familiale que j'ai vécue, qui était assez particulière, qui me semblait assez romanesque. En croisant les deux sujets, quelque chose est apparu. C'est peut-être le déclencheur.

Votre personnage principal possède un nom reposant sur un calembour. Est-ce que ce nom est lié à une apparence physique que vous aviez prédéterminé ou est ce l'inverse ?

C'est rare qu'on parte du nom pour définir un personnage. C'est souvent l'inverse qui se passe. J'avais déjà une image assez précise de ce personnage de dandy, un peu désinvolte avec les gens, avec lui même. J'aime beaucoup ces gens qui sont dans cette espèce de nonchalance, de tranquillité, qui sont capables d'être sur terre à leur place, sans se poser de questions. Je suis toujours très étonné de cela, parce que c'est une qualité assez rare, des fois un peu énervante, il faut bien le dire. En fait, ça cache toujours aussi quelque chose. Il y a toujours quelque chose à voir derrière tous les comportements humains de façade, tout ce qu'on annonce, tout ce qu'on montre. Ça parle toujours de nous, plus qu'on ne le croit. Il y a en creux quelque chose qui se dessine et c'est ça qui m'intéresse toujours dans les histoires en général, et, j'espère, un peu dans celles que je raconte. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive à mes personnages sont souvent l'occasion de comprendre un petit peu le mécanisme qui nous anime et pourquoi on décide et on prend telles décisions et pourquoi on a tel comportement. On peut passer sa vie à passer à côté de soi-même en ne se posant jamais ces questions. Après tout pourquoi pas ? Mais je trouve que c'est dommage parce que ces moments de crise, comme connaît le personnage principal, ces moments de difficulté ne sont rien d'autre que l'occasion d'aller voir sous le capot ce qui se passe. Et une fois qu'on a ce type de personnage, le nom vient... Moi, le nom est venu parce que j'adore les calembours et que je n'arrête pas d’en faire tout le temps. C'est une maladie mentale, les calembours. Il y a quelque part dans le cerveau une mécanique qui joue constamment avec les mots. J’ai plein d'autres jeux de mots, mais celui-là m'a semblé collé tout à coup avec le personnage, parce qu'effectivement, le calembour n'est pas anodin, il raconte la substance du personnage, un colosse aux pieds d'argile.

Pendant 192 pages, vous emmenez le lecteur dans l’histoire de ce personnage, qui manie l’humour comme vous, et qui a aussi sa famille dans le Nord. Y a-t-il une part autobiographique dans cet album ?

J'aime beaucoup, en tant que lecteur, sentir que tout soit vraiment vécu. C'est ça la grande force de la fiction, c'est de se nourrir d'authentique, parce que sinon, c'est fabriqué. Et puis on le sent un peu. À quoi ça sert finalement d'inventer des histoires ? Déjà, il y en a tellement de bien plus fortes dans la réalité. Et puis le lecteur, confusément, sent quand on lui ment ou pas. J'ai quand même joué un peu avec le lecteur de manière un peu manipulatrice sans raconter des histoires fausses, car je ne sais pas mentir. J'avais cette matière première, vécue, celle d'un enfant qui tout à coup doit partir une année de sa vie dans le Sud. C'était mon cas, pour une raison qu'il ignore, avec des gens qu'il ne connaît pas. C'est pour moi fondateur en tant qu'être humain ultérieur. C'est ce que je raconte à propos du personnage et je pense que c'est à propos de moi aussi. Quand on a été victime d'une espèce de mensonge permanent autour de soi, qu’on a le sentiment d'être trimballé à gauche à droite, d'être manipulé comme un objet, de ne jamais être l'auteur de ses propres décisions, il y a un moment donné de la vie où quand on nous propose l'occasion d'inverser les rôles, et que tout à coup, celui qui fait rire, celui qui détient le pouvoir, celui qui est un peu manipulateur envers autres avec les blagues, la tentation est trop forte et on la saisit. Je pense que j'ai saisi quelque chose comme ça.

On retrouve dans votre style l’esprit de Tardi retrouvé l'esprit, c'est à dire ce côté qui fait la part belle aux gueules des personnages, aux tronches. Est-ce que votre nom de plume est une allusion à cela ?

Il y a des parcours inconscients qui sont intéressants. Je ne sais pas. Je n'ai pas décidé de ça. J'ai trouvé ce nom parce qu'il était sur une plaque de rue à Paris et que personne ne savait de quoi il s'agissait. C'était facile de me l'approprier et ensuite de prétendre, de façon abusive, que c'était mon nom qui était sur la plaque. Ça m'amusait d'avoir une rue à mon nom, en commençant à peine dans le métier. C'était juste ça le déclencheur, juste une blague. Au départ, je ne pensais pas faire une carrière sous ce nom. Les gens, par la suite, m'ont souvent dit « Mais oui, Tronchet, bien sûr, les Tronches. » Et là, encore une fois, les jeux de mots de l'inconscient sont assez formidables.

Les albums sont parfois crédités Tronchet, parfois Didier Tronchet. Y a-t-il une évolution dans votre nom d’auteur ?

Le code, en ce qui me concerne c'est, les livres d'humour purs sont signés Tronchet parce que c'était mon pseudonyme de départ et c'est là-dessus que j'ai signé tout le début de ma formidable carrière qui était sous le signe de l'humour uniquement, des blagues, des personnages un peu extrêmes ont été signés comme ça. Et puis, il y a un moment donné où j'ai eu envie de faire plus du roman graphique et plus des histoires avec un contenu qui, tout à coup, ne demandait plus seulement à rire, mais des choses vivantes et des choses qui interpellent, entre guillemets, sans prétention. J'ai accolé mon prénom de manière à signaliser que, tout à coup, il y avait une petite variante.

Dans ce livre, vous vous servez de l’humour comme prétexte pour aborder des sujets plus personnels, mais fédérateurs, où beaucoup de gens se reconnaîtront. Ce qui, finalement, est le propre des humoristes. Vous qualifieriez-vous comme étant un humoriste ?

Ça serait un peu prétentieux. C'est comme dire de soi-même qu'on est drôle. C'est difficile. En même temps, il existe des mauvais humoristes, donc c'est pas sûr. Je pense que ce livre-là ne pouvait pas être raconté par quelqu'un qui n'ai pas pratiqué d'humour, c'est impossible. C'est ce que j'ai fait une grande partie de ma vie d'auteur et sans doute un peu d'être humain. Dans ma vie j’ai pratiqué la plaisanterie, l'humour et tout ça, jusqu'à un point où je peux voir un peu les mécanismes chez moi à l'action et je les ai décrits dans cette espèce de machinerie infernale, la tuyauterie qui produit la vanne avec tous les ingrédients pour produire l'effet de la blague. Ça, ce n'est pas possible quand on ne l'a pas pratiqué. Donc effectivement, ça ne peut être que de l'intérieur. Et je n'ai jamais vu un livre qui aille voir ce qu'est l'humour, de quoi elle est faite, qu'elle est ce qu'elle a dans le ventre. Fait par quelqu’un d’extérieur à l’humour, ça n'aurait pas tellement de sens. Et je me dis après tout que j'ai ma légitimité à parler d'un sujet aussi familier chez moi depuis longtemps. Et puis, comme j'ai un goût pour l'introspection et pour l'auto observation, c'était facile pour moi de me dire « Mais bon, là, t'as fait une blague ? Pourquoi ? Qu'est ce qu'elle veut dire ? Et pourquoi à ce moment précis ? » Et tout ça m'a mené vers ce moment, le mécanisme d'auto défense qui est la blague, qui permet de maintenir son auteur à distance. Souvent, les humoristes sont redoutés. On ne s'attaque pas à un humoriste, on a peur de s'en prendre une en retour. C'est un paravent formidable derrière lequel on peut rester caché toute sa vie. Sauf que le personnage de mon livre, à un moment donné, ne peut pas faire autrement que d'aller voir derrière le paravent, puisqu'il est victime d'une espèce de gros échec en direct, ce qui l'oblige un peu à se décaler et à croire même qu'il peut perdre son humour.

Vous utilisez régulièrement, presque tout le long du livre, ce fameux gaufrier à six cases, mais vous laissez les cases irrégulières et sans cadre, idem pour les cartouches. Pourquoi avoir fait ce choix peu courant ?

Je trouve qu'à posteriori, après avoir utilisé ce système, le fait d'enserrer dans des cadres, ce que je faisais avant, les choses, cela les enferme véritablement. Le fait de laisser libre le regard, de fuir en dehors de l'image comme ça, de manière de toute façon contrôlée, puisqu'il y a quand même du blanc et de la couleur, donne plus d’air. Ce qui fait circuler le récit. Et pour moi, le maître mot dans les récits et la narration, c'est la fluidité. C'est à dire qu’on enchaîne une case à l'autre sans s’en rendre compte. Je trouve que les bords de cases sont comme des barrières qu’il faut à chaque fois enjamber. Donc, je me suis aperçu que quand je supprimais ça, il y avait de l'air qui circulait et que ça avançait plus vite. Et puis c'est beaucoup plus simple, et moins fatigant pour le lecteur.

Est-ce que vous travaillez en traditionnel ou en numérique ?

Non, zéro numérique. C'est tout à l'ancienne avec le crayon, le pinceau et la couleur sur le papier. Pour moi, c'est une condition essentielle. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas le faire avec le numérique, bien sûr, mais en tout cas, j'ai la certitude que par ce moyen, la main, l'outil et le papier, on sent que l'auteur est là, qu'il y a quelqu'un derrière avec sa fragilité et sa faiblesse, ses hésitations beaucoup plus visibles. Il n'y a pas de correction à refaire sur écran avec des couleurs qu'on retravaille à l'infini. Il y a juste un premier jet de couleur qui doit aller à l'essentiel. Il n'y a pas le choix, il faut que ça aille tout de suite, donc ça maintient une espèce de concentration. Et puis aussi, le trait est libre pour moi, il peut l'être aussi avec une tablette, je suppose. En tout cas, pour moi, le toucher de pinceaux et de papier est déterminant pour qu'on sente la part d'humain qui est encore à l'œuvre et qu'aucune machine n'est venue interférer. On est dans un pur contact entre un être humain et un autre, sans que ça soit passé par un écran.

Vous utilisez directement un rotring ou vous passez d'abord par la phase du crayonné ? Quelles techniques utilisez-vous pour la couleur ?

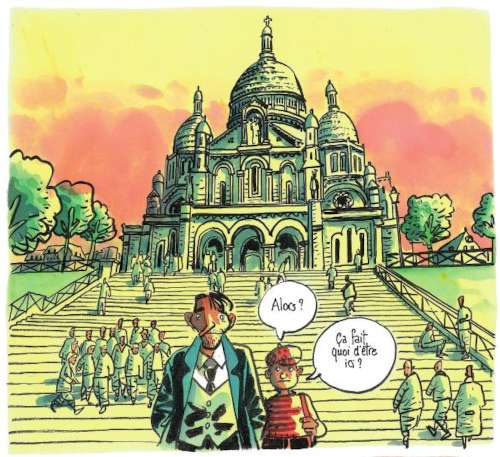

Je fais un positionnement en crayonné pas trop précis. Je ne fait pas de beaux dessins au crayon, je fais simple, je positionne les masses, quelques détails. Les visages sont assez peu déterminés encore. Je positionne, en gros, les personnages. Et à l'encrage, qui est un encrage classique avec un feutre pinceau, je vais vraiment me laisser ce temps-là pour donner la physionomie définitive avec, j'espère, beaucoup de légèreté. Je suis passé du dessin un peu raide de mes débuts où tout était dans le crayonné. L'encrage était juste reproduire exactement le crayonné avec une main qui était un peu serrée et un cul aussi un peu serré aussi, c'est à dire que tout était raide dans les intentions. Là, je suis passé peut être un peu trop de l'autre côté, ce qui fait que des fois, il y a des accidents, il y a des trucs un peu moyens. Mais moi, je m'en fous. Je préfère laisser le sentiment que le récit avance avec tous ses accrocs, tous ses accidents, mais que l'énergie qui produit cette histoire avance aussi. Il faut que ça soit le moins laborieux possible. C'est ça ma devise. C'est très dur. J'espère qu’au moment de l'encrage, j'arrive à restituer un petit peu de ce qui était présent dans mon désir de raconter l'histoire. Si on fait un encrage mécanique, ça va se sentir aussi. Il va y avoir un truc un peu comme ça, raide, qui sera juste l'expression. Tandis que là, c'est pas juste l'expression, c'est à nouveau créatif pendant le moment de l'encrage. Quant à la couleur, je l'ai toujours conçue comme un élément purement narratif. Je ne cherche pas à faire beau. Si c'est beau, tant mieux, mais avant tout, il faut que ça raconte l'histoire et qu'on ait des éléments d'indication de la psychologie des personnages. Tout à coup, ça va être vert de gris quand on va être dans des situations pénibles ou obscures. Et puis des bleus, quand ça va être un peu dans la froideur. C'est très basique comme communication. Et tout à coup, on va être dans les jaunes parce qu'on est dans quelque chose de très stimulant et aussi dans des moments de chaleur. Je mets des cieux jaunes. Or, il n'y a jamais de ciel jaune dans la vraie vie. Et pourtant personne ne me dit jamais « Mais c'est impossible les cieux jaunes. » Parce qu' on les oublie et que le ciel jaune indique juste quelque chose de rayonnant à la fin du livre. Tout le début et tous les passages dans le Nord et à Paris, c'est quand même un petit peu plombé. Et puis arrive le voyage vers le Sud et ça s'ouvre et on est vraiment dans quelque chose de plus chaleureux. C'est une communication très basique, mais pour moi, tout doit concourir à la narration et rien ne doit être purement de la beauté, de l'application à séduire. C'est purement l'histoire qui décide que le dessin soit comme ça et que les couleurs soient comme ça, c'est un élan général.

Vous travaillez planche par planche, ou vous attendez d'avoir un nombre plus important de planches pour vous dire « Là, je vais passer à la colorisation » ?

Quand la page est terminée en crayonné, je passe tout de suite à l'encrage pour conserver cette énergie que j'avais et me souvenir bien de ce que j'avais comme intention. Pour la couleur, en revanche, je fais des séquences de couleurs. Il faut que je fasse des séquences de couleurs de 20, 25, 30 pages, surtout si ce sont des moments où il faut que je conserve la même gamme de couleurs. S'il y a une ambiance générale qui se déroule sur cinq, dix pages, il faut que ce soit la même teinte exactement, et je ne peux pas arrêter à chaque fois et reprendre tout.

Vous utilisez l’aquarelle pour la couleur ?

Ce sont des encres, mais c'est le principe de l'aquarelle, oui. Par superposition.

Combien de temps vous a demandé cet album ?

Je ne saurais pas le dire parce que je l'ai fait en deux fois, mais disons, peut être un an et demi. J'ai vraiment coupé le récit au milieu. Il y a une coupure très nette d'ailleurs qu'on voit. C'est bien de faire ça parce que quand on reprend l'histoire après quelques mois, on sent si ça fonctionne ou pas. Et on peut amener des corrections de clarté qui n'auraient pas été évidentes avant. Ça m'a donné le recul à chaque fois pour reprendre l'envie de continuer.

Avez-vous une anecdote relative à L’Année fantôme ?

L'anecdote n'est pas vraiment liée à la fabrication du livre, mais la difficulté que j'avais d'avoir représenté les personnages existants, à savoir mon frère et ma sœur. Mon frère, je le représente comme une espèce de beauf dans une fête typique du Pas-de-Calais, avec des boudins partout, et plein de gens qui chantent et dansent la danse des canards. La difficulté, c'est que j'ai vécu ça. J'ai vraiment été à son anniversaire, il y avait vraiment des boudins partout. Je donne le sentiment de me moquer un peu dans le livre de cet univers-là, avec un point de vue très « parisien qui est en province », et qui constate à quel point c'est la ringardise qui domine. Ma difficulté était qu'après, mon frère allait lire le livre. Il y a eu un article dans Paris Match qui rigolait un peu du frère avec ses boudins… Et je sais que mon frère lit Paris Match. Je ne lui avais pas envoyé le livre avant, mais quand j'ai vu cet article, j'ai dit « Oh là, là, je suis foutu, il faut que je fasse quelque chose ». Donc ça a été très difficile pour l'appeler, lui dire « Tu vois bien, c'est le point de vue d'un Parisien très méprisant, très arrogant, mais moi, je ne pense pas comme ça. » Et d'une certaine façon, c'est vrai. Je n'ai pas de moquerie pour ça. Je n'ai pas de sentiment d'infériorité chez ces gens qui fêtent les choses de manière très simple. Au contraire, j'ai beaucoup de tendresse, parce que c'est mon milieu d'origine, que j'ai vécu ça toute ma vie et que donc je serais bien malvenu de tout à coup trahir ma classe sociale. Néanmoins, j'avais envie que ce personnage ait cette attitude un peu de mépris, parce que ça fait partie de son changement quand il va constater que son frère, finalement, est une espèce de héros et que c'est un type qu'il aime bien et qu'il a suivi et écouté à la radio et tout ça. Ces petits renversements me plaisent bien quand la vérité qu'on croyait simple, caricaturale se nuance, c'est toujours intéressant. C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est compliqué quand c'est plus ou moins autobiographique. Je comprends la famille, mais c'est une question d'honnêteté. La limite que je me pose, c'est de ne pas humilier ou d’être blessant. Là, j'étais à la limite.Donc, il a vraiment fallu que je m'explique. Mais je me refuse à modifier la réalité dans le désir de ménager les personnes, parce que c'est le début de la fin de la sincérité. Ou je ne le fais pas, si ce n'est pas possible, parce que ça serait blessant. Ou je le fais, et ça sera véritablement ce qui s’est passé et même de façon presque outrancière. Parce que mon goût pour la caricature fait que j'en rajoute des caisses plutôt que je n'atténue.

Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?

J'essaie d'alterner les projets un peu longs cour comme celui-là et avec du fond et de la densité narrative avec des choses plus légères. Parallèlement, j’ai fait une série qui s'appelle Les Catastrophobes qui parle du déni dans lequel on se trouve à notre époque, de comment on s'en sort par rapport à tout ce qui nous est bombardé comme mauvaise nouvelle , et qui fait écho à l'anxiété générale. Et souvent, on s'en sort quoi ? Par le déni, par la panique. Je pourrais dire jusqu'à ce qu'on s'en sorte aussi par le rire. Pas un rire cynique, pas un rire qui se fout de tout. C'est un rire conscient qui permet de prendre de la distance par rapport aux menaces. À partir du moment où on est capable aussi de rire de choses qui nous menacent, cette menace devient plus vivable, elle peut être affrontée et on a plus de possibilités de reprendre la main. C'est ça l'idée. Le rire nous permet de mettre à distance. Le prochain tome sortira en janvier, chez Fluide Glacial.

Comment êtes-vous passé de journaliste à la bande dessinée ?

Assez facilement. Dans la mesure où moi, je fais des études de journalisme et j'ai pratiqué jusqu'au moment où je me suis dit « Est ce que je suis bien fait pour ça ? Est-ce que je suis bien fait pour le respect des faits ? Est-ce que je suis bien à l'aise avec une réalité que j'aurais toujours envie de dépasser, d’amplifier, de sublimer ? » Il me semblait que les personnages que je rencontrais quand je faisais les faits divers, c'était déjà des vrais personnages de fiction et qu'il ne manquait pas grand-chose pour les animer. Mais je ne pouvais pas le faire. Théoriquement, on ne peut pas le faire en journalisme. C'est ce basculement qui m'a été indispensable à un moment donné. Raconter la réalité avec de la fiction m'a paru plus pertinent. Il me semble qu'il y a dans la manière de prendre la fiction des façons de raconter la réalité qui va la rendre plus claire. En même temps, je reste persuadé qu'il faut continuer à faire de l'information, parce qu'on voit bien comment le statut de la réalité est devenu complètement fluctuant. Et si on se mettait tous à faire de la fiction, ce qui est déjà un peu le cas quand on voit ce qui se passe aux informations, qu'est-ce qu'il y a de différent avec la fiction ? Il y a aussi toutes ces campagnes de fake news partout. S'il n'y a pas une frange de la population qu'on appelle les journalistes pour tenter au mieux d'approcher la réalité sans y mettre de l'idéologie et sans y mettre de l'interprétation et en se référant aux principes fondateurs qui sont témoigner honnêtement, recouper les informations et les vérifier, si on n'a plus ça, alors c'est foutu.

Présentation par l'éditeur

« Gilles Collot-Sopièdard, dit Collot, est l'humoriste le plus redouté de la place parisienne. Sur papier, sur les ondes ou dans les cocktails, il punaise au mur, par ses mots acérés, tous ses interlocuteurs. Mais de quoi cet humour est-il la politesse ? Car Collot, dans le dénuement du cabinet de sa psy, lève peu à peu le voile sur une enfance refoulée, qui l'a poussé à couper les liens avec sa famille. Cependant, à la suite d'un accident de parcours professionnel, le quinquagénaire va accepter de se rendre dans le Nord, à la redécouverte de sa famille. Et à la découverte tout court d'une année charnière : 1986, l'année que sa mère a soigneusement occultée des albums photo... Entre humour et gravité, Didier Tronchet livre un récit aux accents autobiographiques mais universel, dont on ne peut ressortir qu'amusé, ému... et reconnaissant. » — Dupuis

Propos recueillis par Gunther L.

Merci à Lolita Joy pour l'aide à la transcription de cette interview.